チラシを印刷し、配布したら任務完了。——そんなやり方が、今も少なくない。

だが、情報があふれる時代において、「届けた」で終わる広告は、もう通用しない。

印刷した瞬間が“ゴール”ではなく、“スタート”である。

配布後のデータを読み解き、次に活かすことで、紙広告は「考える媒体」へと進化していく。

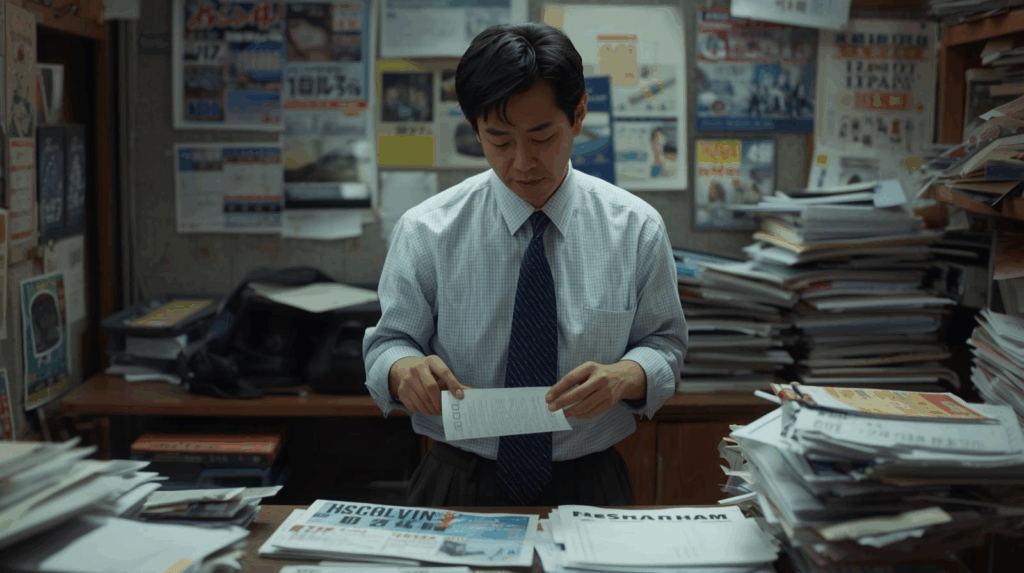

現場の実情:印刷して、配って、終わり

多くの企業や自治体では、紙の広告や広報物を「印刷まで」が仕事だと思い込んでいる。

制作担当はデザインを整え、印刷会社に発注し、納品されたチラシを配布。

その後の反応を測る仕組みはなく、結果は「なんとなく反響があった」「評判が良かった気がする」で終わる。

だが、こうしたやり方は、担当者にとってもリスクが大きい。

成果を説明できないということは、改善の根拠も持てないということ。

広告が「出して終わり」になる構造そのものが、組織の学びを止めてしまっている。

なぜ「出して終わり」になるのか

最大の理由は、“見えない”からだ。

紙媒体は、配布した後に「どれだけ読まれたか」「誰が反応したか」が数字で見えない。

だから議論の材料がなく、改善もできない。

結果として、前年踏襲や“経験と勘”による判断に頼るしかないのが現実だ。

もうひとつの理由は、“広告をプロジェクトではなく業務として扱っている”こと。

印刷=完了という認識が根強く、「出したあとの検証」まで責任を持つ文化が育っていない。

デジタル広告が即座に効果を追える時代に、紙だけが“感覚運用”のままで取り残されている。

改善サイクルの必要性

広告の目的は「届けること」ではなく、「反応を得ること」だ。

配布後のデータをもとに、どこで・誰に・どんなメッセージが響いたのかを検証することで、初めて次の打ち手が見えてくる。

たとえば、同じチラシでもエリアによって反応が異なれば、配布地域の選定やメッセージを調整できる。

あるいはQRコードのアクセス動向を分析すれば、どの紙面構成が効果的かが分かる。

改善のサイクルを回すたびに、広告の精度は上がり、無駄な印刷費や人件費を減らせる。

つまり「印刷→配布→検証→改善」という循環を定着させることが、広告施策を“経験”ではなく“知見”として組織に蓄積させる唯一の道だ。

出した後に考える広告運用へ

これからの紙広告には、“出してから考える力”が求められる。

配布後に反応を見て、次を組み立てる。その繰り返しが、広告を“生きたメディア”に変えていく。

われどこのような可視化ツールを使えば、配布エリアごとの反応やアクセス率をすぐに確認できる。

そのデータを起点に「どのデザインが響いたか」「どんな人が反応したか」を議論できるようになれば、

紙広告は単なる印刷物ではなく、“考える組織をつくる装置”になる。

印刷して終わる時代は、もう終わった。

これからは、広告を“出してから育てる”時代だ。

反応を見て考え、改善を重ねることこそが、広報や販促の力を進化させる。

そして次に問われるのは、「どうやって、その反応を見える形にするか」ということ。

紙広告を“感覚の世界”から“データの世界”へと導く——その具体的な一歩を、次回で掘り下げていく。