紙の広報や販促は、長いあいだ“効果が見えない領域”として扱われてきた。

何枚配ったのか、誰が受け取ったのか、どこで興味を持ったのか——。

それらは感覚で判断されることが多く、デジタル広告が当たり前に持っている「行動データ」が紙には存在しなかった。

だが今は状況が変わりつつある。

QRコードをはじめとした可視化技術が成熟し、「紙の反響」が数字として浮かび上がるようになった。

これは単なる技術革新ではなく、“広報が学習するための基盤”が整ったという意味を持つ。

紙をデジタル化する、3つのアプローチ

紙媒体をデジタル化する方法はいくつかあるが、まずは「導入しやすさ」「活用のしやすさ」で整理してみたい。

① QRコードで行動を紐づける

もっともシンプルで、もっとも効果が高い手段だ。

チラシ・DM・回覧資料・ポスター——どんな紙にも貼れるうえ、読み取った瞬間に行動データが生まれる。

どこで配られた紙なのか。

誰が読み取ったのか。

いつ反応が起きたのか。

これらが分かるだけで、紙は「反応を推測するツール」から、「反応を検証できるツール」へと変わる。

② URLやキャンペーンコードで“動線を切り分ける”

同じ内容でも、“入口”を変えるだけで効果の違いが見えるようになる。

商店街イベントなら、各店舗で異なるURLを配布する。

自治体広報なら、エリアごとにQRを分ける。

企業販促なら、媒体別・時期別にコードを変える。

小さな違いを積み重ねることで、「どの紙が、どの場所で、どの層に刺さったか」が見えてくる。

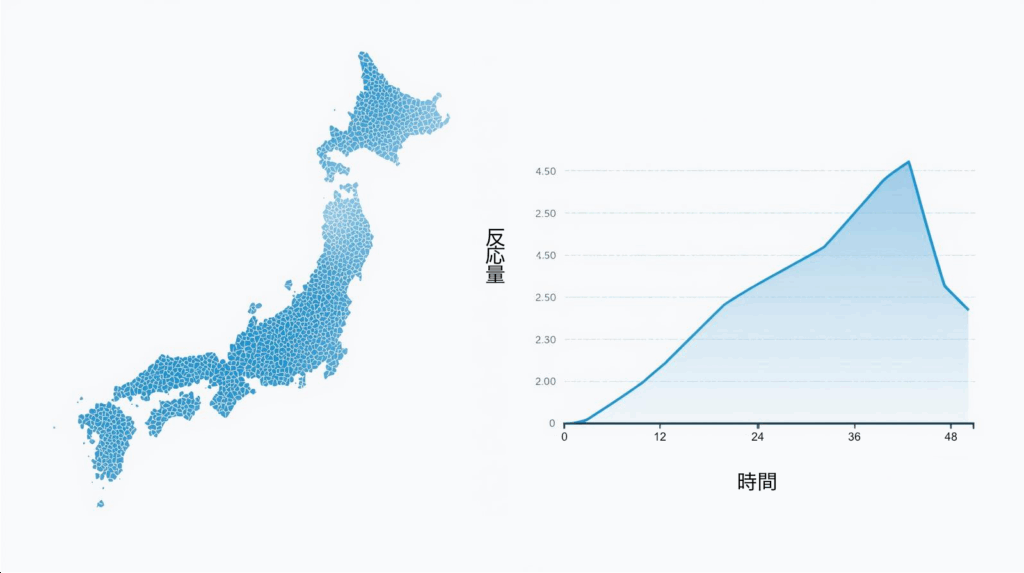

③ 時間帯・曜日の特徴を捉える

“いつ反応が起きたのか”は、意外に盲点だ。

同じ内容でも、朝に強い紙と、夜に強い紙がある。

これは、対象となる人の生活リズムや行動パターンそのものを反映している。

時間帯の差が分かるだけで、配布計画や次回の施策設計は大きく変わる。

測定は「管理」ではなく、「気づき」のためにある

紙の反響をデジタル化すると、「監視っぽい」「管理のための数字では?」と捉えられることがある。

だが本質はまったく逆だ。

数字があることで、改善の余地が見える。

反応があった場所には、必ず理由がある。

反応が少ない場所にも、別の理由がある。

推測ではなく、事実から判断できるようになると、広報は“やりっぱなし”から抜け出し、学習し始める。

測定とは、失敗を恐れず試行錯誤するための“安全装置”のようなものだ。

反響データはこう読む:3つの基本軸

紙のデータを読み解くときは、細かい指標よりも“3つの軸”を押さえると理解が早い。

① 媒体別の反応率

紙のデザイン、文字量、サイズ、伝え方の違いがここに反映される。

「誰に」「どの言い方で」届けると反応が高いのかが分かる。

② エリア別の差

同じ内容でも、地域によって受け取られ方は違う。

都市部で強い紙、住宅地で強い紙、商業地で読み取られやすい紙。

エリア差は“生活者のリアル”を表す鏡のようなものだ。

③ 時間帯・曜日の傾向

働きながら見る人、休日にゆっくり読む人、夜にスマホを触る人。

紙の反応は、相手の生活リズムに沿って動く。

ここが見えると、届けるべき“タイミング”が分かるようになる。

“見える化”を価値に変えるための実践Tips

可視化したデータは、そのままでは意味を持たない。

大切なのは、次のアクションに繋げることだ。

Tip1:まずはざっくり分けるだけで十分

媒体 × エリア × 時間帯

この3つを切り分ければ、必要な気づきは自然に浮かび上がる。

Tip2:改善ポイントを“ひとつだけ”決める

全部を直す必要はない。

「この紙だけタイトルを変える」

「このエリアだけ配布場所を変える」

など、1つに絞ると次の結果が読みやすくなる

Tip3:広報・営業・地域担当で情報を共有する

可視化の本当の価値は、“みんなで学べること”にある。

組織を横断してデータを見れば、施策の質は必ず上がる。

紙媒体の反響は、もはや“見えない領域”ではなくなっている。

可視化された数字は、広報や販促を学習させ、施策を育てていくための土台になる。

次回は、このデータを具体的な広報施策にどう生かすのか、その実装例をさらに掘り下げていきたいと思う。